目次

RIAA フォノイコライザとは

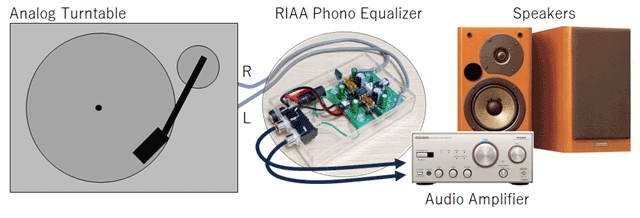

本来、アナログのレコードプレーヤーとアンプとの間には、RIAA フォノイコライザが必要です。ただし、実際には不要なケースもあります。

フォノイコライザは、(a)レコード針から拾った小さな信号の増幅処理と、 (b)RIAA フィルタと呼ばれる音質復元処理を行います。

RIAA フォノイコライザ = (a)増幅処理 + (b)フィルタ

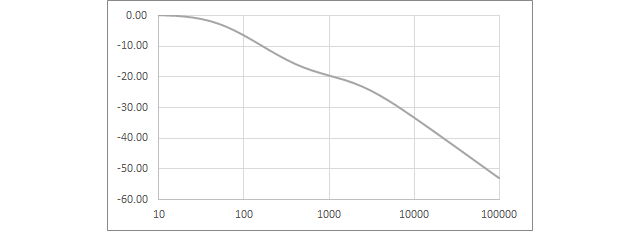

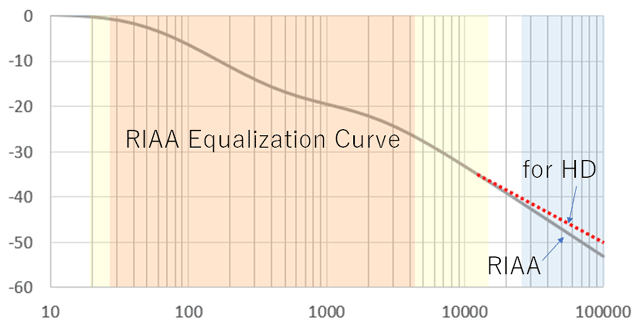

下図は、フォノイコライザの(b)フィルタ特性です。

昔のアンプには RIAA フォノイコライザーが内蔵されていたので、外付け品は不要でした。しかし、近年のアンプには搭載されていません。

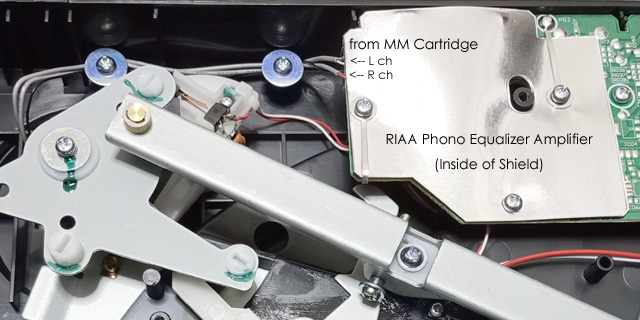

一方で、近年はレコードプレーヤー側に RIAA フォノイコライザーが標準搭載されるようになりました。下図は、フォノイコライザーが搭載されているレコード・プレーヤーの一例です。ノイズの影響を受けないようにシールドで覆われています。

なぜ外付けフォノイコライザが必要なのか

ここで外付けフォノイコライザが必要となる場合の一例を説明します。レコードプレーヤーにもアンプにもフォノイコライザーが内蔵されていない場合はもちろんですが、他にもあります。

- レコードプレーヤーにもアンプにもフォノイコライザーが搭載されていないとき(当然)

- 内蔵フォノイコライザーの性能が良くないと思ったとき

(一例として、ハイレゾに対応したい) - 使用するカードリッジに適した調整をしたいとき

(一例として、負荷抵抗を合わせたい) - 出力の小さなカードリッジの音量を上げたいとき

(一例として、利得を上げたい)

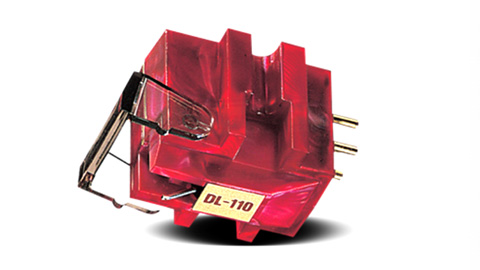

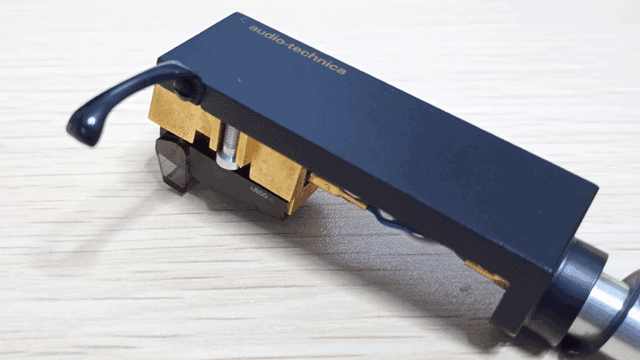

(Denon DL-110・写真は同社の商品紹介ページのものを使用)

例えば、上図のカートリッジ Denon DL-110 の場合は、出力が1.6mVと低く、推奨負荷抵抗は47kΩ以上、周波数は45kHzまで伸びています。このカートリッジに対応するために、利得アップ対応と、負荷抵抗アップ対応、ハイレゾ対応を考える人もいるでしょう。

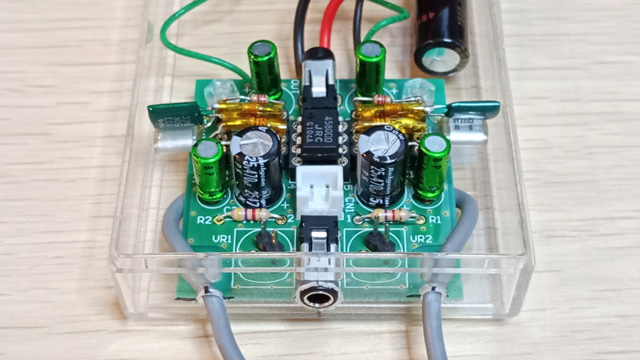

秋月キットAE-KIT45-HPAを使用

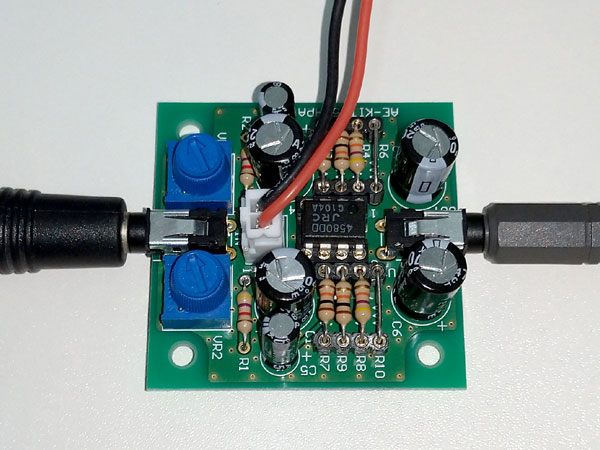

下図は秋月電子通商が販売するヘッドフォンアンプ用のキット AE-KIT45-HPA です。この基板を改造して製作しますが、このままではGND配線に課題があります。

GNDのDC電位に注意する

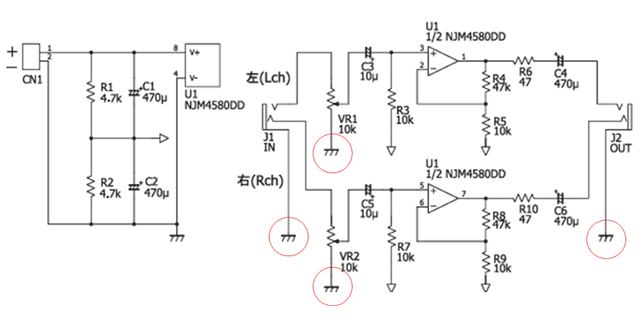

下図は AE-KIT45-HPA の改造前(RIAAフィルタなし)の回路図です。電源CN1には DC 15V のACアダプターを接続し、OPA(オペアンプ)U1に ±7.5V を供給します。

秋月電子通商のWebサイトから転用した回路図に赤丸を追加

https://akizukidenshi.com/catalog/g/g112309/

問題点は、赤丸印部分の4か所です。オーディオ信号のGND(0V)が、電源CN1のマイナス側 -7.5V に接続されてます。このため接続方法によっては、電源がショートしてしまいます。気づきにくいポイントなので、注意してください。

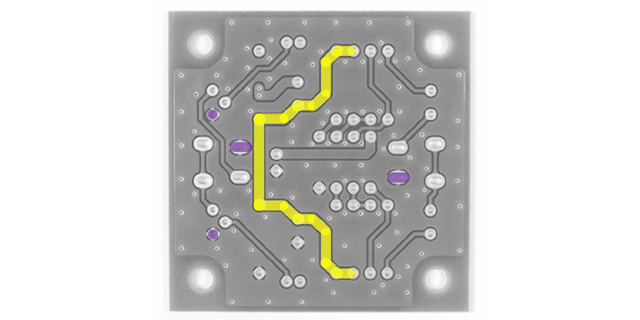

下図の紫色の部分は、電源CN1のマイナス側 -7.5V となる上図の赤丸印の4か所です。また、下図の黄色の部分はオーディオのGND側 0V です。

秋月電子通商のWebサイトから転用した画像に情報を追加して作成

https://akizukidenshi.com/catalog/g/g112309/

対策方法とフォノイコライザの回路定数

対策は簡単です。VR1とVR2はフォノイコライザーには不要なので実装しなければ済みます。また、オーディオ入出力端子のJ1とJ2も使用できません。オーディオ入出力用のGNDは、前記の基板図の黄色の部分に接続します。

- VR1とVR2を実装しない

- オーディオ入力と出力用のGNDは0V電位▽に接続する

また、AE-KIT45-HPA は増幅機能しかないので、フィルタの回路定数を変更する必要があります。

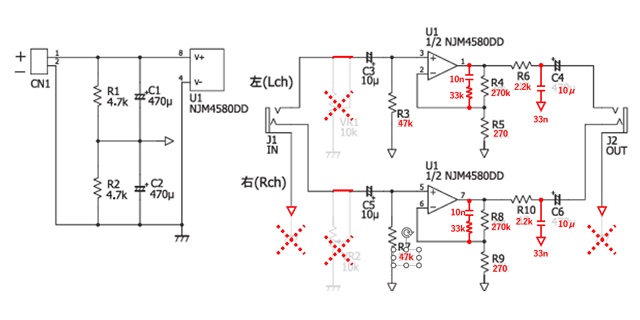

改造後の回路図

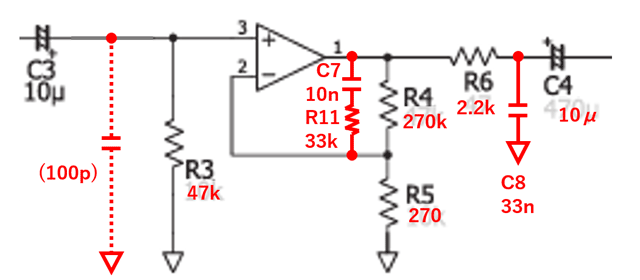

下図は、改造後の回路図です。オーディオ入出力のGNDは、この回路図上の▽(逆三角マーク)の0V電位部に接続します。

秋月電子通商のWebサイトから転用した回路図をもとに改変

https://akizukidenshi.com/catalog/g/g112309/

フォノイコライザ部の回路定数

フォノイコライザーの回路は、下記のサイトを参考にしました。抵抗器はE12シリーズで対応できるようにしました。コンデンサーはE6シリーズで対応しています。

参考文献:

アナログ・レコード再生に使われるRIAAイコライザとは(CQ出版社, オンラインサポートサイト), 小川 敦

https://cc.cqpub.co.jp/system/contents/3738/

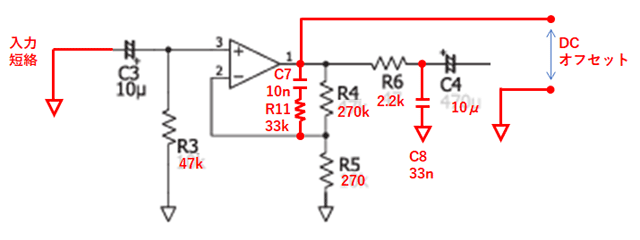

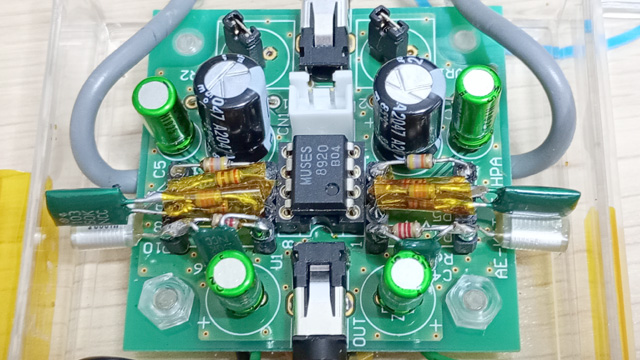

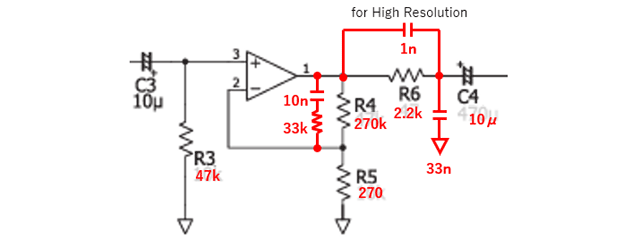

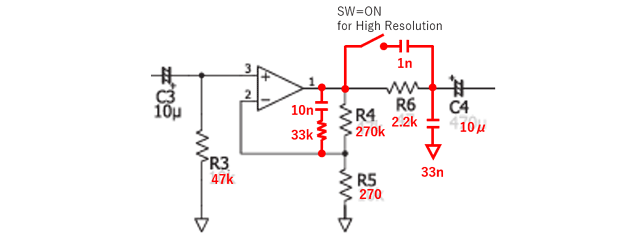

下図は回路図のOPA(オペアンプ)部を拡大したものです。

秋月電子通商のWebサイトから転用した回路図をもとに改変

https://akizukidenshi.com/catalog/g/g112309/

入力部の抵抗R3は47kΩにしました。お使いのカートリッジのメーカーが推奨する負荷抵抗値にすれば、メーカー仕様に近い周波数特性や歪み率、出力レベルの信号をOPA(オペアンプ)に入力できます。後述の AT-15Sa や DL-110 だと47kΩ~100kΩです。

抵抗R3に並列の負荷容量コンデンサーは、カートリッジの推奨負荷容量からケーブルの浮遊容量を減算して追加します。例えば、レコードプレーヤー内のケーブルの容量が70pF、同軸ケーブル25cmが80pFの場合は、推奨負荷容量から150pFを減算してください。audio-technica 製のMM型カードリッジは100~200pFなので、負荷容量コンデンサは不要です。

コンデンサーC3~C6は耐電圧25V以上の無極性品を推奨します。容量、大きさ、性能の点から双極性電解コンデンサが良いでしょう。また、電源部のコンデンサーC1~C2の耐圧は最低でも16V以上が必要です。

下記は、フォノイコライザーの回路定数と時定数について、計算値、参考文献、製作品を整理した一覧表です。当初、46dB(入力5mVで出力1000mV@1kHz)を検討していましたが、参考文献と同じ40dB(同500mV@1kHz)で製作してみたところ、十分でした。

| 計算値 利得46dB | 計算値 利得40dB | 参考文献 利得40dB | 製作品 利得40dB | |

| R4 | 338 kΩ | 304 kΩ | 270 kΩ | 270 kΩ |

| R11 | 37.6 kΩ | 33.7 kΩ | 30 kΩ | 33 kΩ |

| C7 | 8.46 nF | 9.42 nF | 10 nF | 10 nF |

| R5 | 170 Ω | 304 Ω | 270 Ω | 270 Ω |

| R6 | 2.27 kΩ | 2.27 kΩ | 2.2 kΩ | 2.2 kΩ |

| C8 | 33 nF | 33 nF | 33 nF | 33 nF |

| T1 | 3180 μs | 3180 μs | 3000 μs | 3030 μs |

| T2 | 318 μs | 318 μs | 300 μs | 330 μs |

| T3 | 75 μs | 75 μs | 72.6 μs | 72.6 μs |

| 低音 Gain | 66dB | 60dB | 60 dB | 60 dB |

RIAAフォノイコライザの製作例

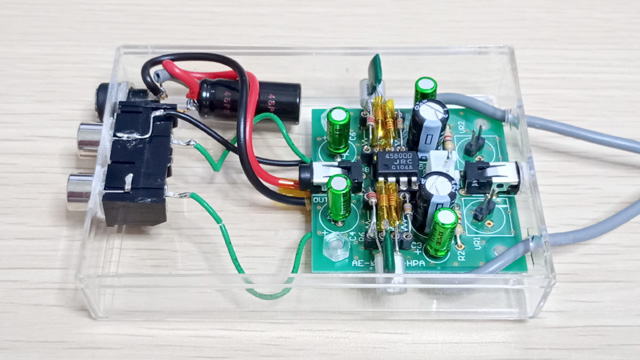

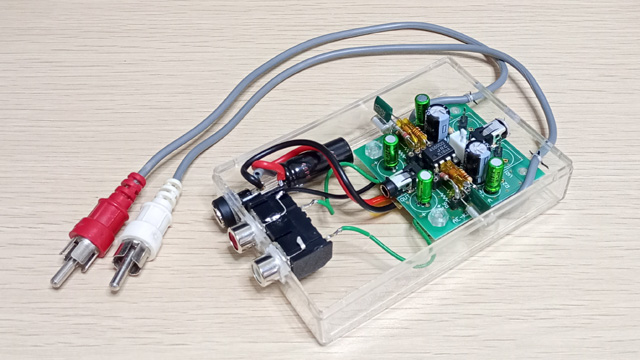

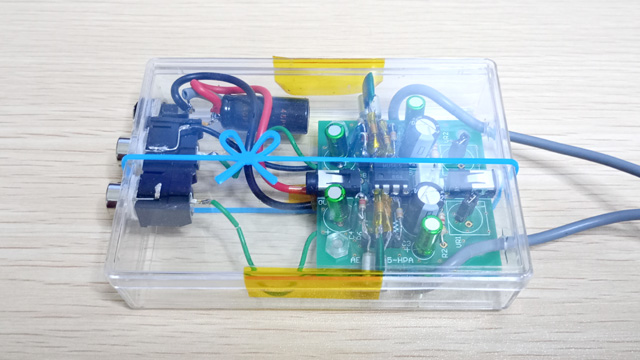

下図は実際に製作した RIAA フォノイコライザーの回路基板です。写真の右側が入力、左側が出力です。燃えにくいポリカーボネート製のケースに固定しました。

定数部は差し替え可能に

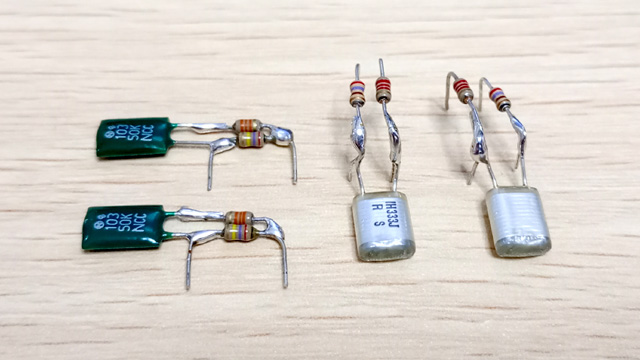

製作後も利得やフィルター特性を調整したかったので、フィルター定数部は差し替えれるようにしました。

基板側にはICソケットを実装し、回路定数は下図のように製作します。これらの部品の基板への半田付けが不要になるので、半田付けを失敗するリスクも下がります。

隣接するフィルター定数部品がショートしないように、ポリイミドテープなどで絶縁してから、ICソケットに接続します。

GNDとアースがややこしい

筆者にとっても、ややこしいGNDアースの話です。自分の備忘録として、必要な情報を以下にまとめました。しっかり理解すれば、金属シールドなしで製作することも可能です。

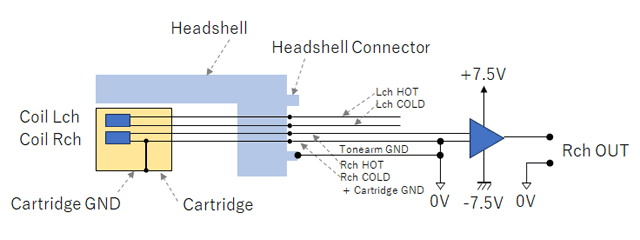

カートリッジとヘッドシェルのGND(アース)

レコード用カートリッジの多くは、下図のようにRch側の負極がカートリッジのGNDに接続されています。しかし、カートリッジやトーンアームのGNDは、ヘッドシェルのGNDとは直接は繋がっていません。フォノイコライザー部の0V電位を起点にしてそれぞれに繋がっています。これは、GNDの配線をループさせないための適切な設計です。

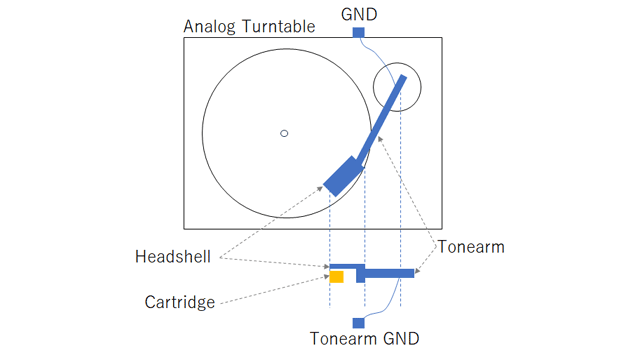

レコードプレーヤのGND端子(アース端子)

ややこしいのはレコードプレーヤーのGND端子です。一般的に、このGND端子は、トーンアームとヘッドシェルのGNDに接続されています。トーンアームやヘッドシェル、オーディオ信号ケーブルにはハム音(AC電源の50~60Hzの周波数やその高調波)の原因となる電流が流れますが、そのハム音がフォノイコライザーに混入しないための対策用です。

アース端子とも呼びますが、洗濯機などの漏電対策用のアース端子とは異なる端子です。本稿では、大地の「アース」と混同しないように「GND端子」と呼ぶようにします。ケーブルについては、一般的に「アース付きケーブル」と呼ぶので、仕方なくそのように記述します。

古いレコードプレーヤのGND端子(アース端子)

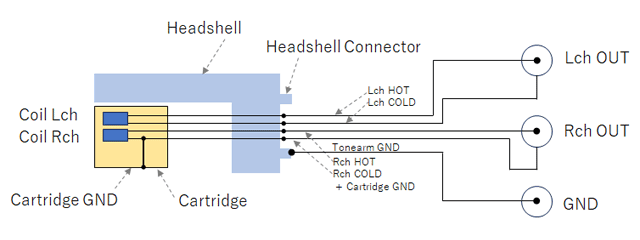

フォノイコライザーを内蔵していない古いレコードプレーヤーの場合は、トーンアームのGND端子をフォノイコライザ-のGND端子に接続してください。

レコードプレーヤーに、ピンジャックとGND端子付きのケーブルが直付けされている場合は、それをフォノイコライザの回路図の▽(逆三角マーク)の0V電位部に接続します。

直付けでは無いタイプの場合は、レコードプレーヤーに付属のGNDケーブル(Phonoアース線ともいう)、もしくはオーディオ信号ケーブルにGND用コードが一体化した「アース付きオーディオ信号ケーブル」を使用します。レコードプレーヤーのGND端子とフォノイコライザーの回路図の▽(逆三角マーク)の0V電位部をGND用ケーブル/コードで接続してください。

純正のケーブルや一体化GNDケーブルが無い場合は、注意が必要です。通常のオーディオ信号ケーブルと同じくらいの長さのGNDケーブルを、なるべくオーディオ信号ケーブルから離れないように配線してください。同じ長さ、かつ同じ経路にすることがポイントです。オーディオ信号ケーブルと、GNDケーブルに同一の外来ノイズが混入します。同じレベルで同じ位相のノイズは、GNDの起点となるフォノイコライザーの入力部で相殺されます。

フォノイコライザ内蔵レコードプレーヤのGND端子(アース端子)

フォノイコライザーを内蔵しているレコードプレーヤーの場合は、GND接続の方法が明確ではありません。多くの場合、GND端子の接続は不要です。とはいえ、レコードプレーヤーにアース端子つきのケーブルが付属している場合は、前述の古いレコードプレーヤーと同じようにGND端子を接続しておきましょう。

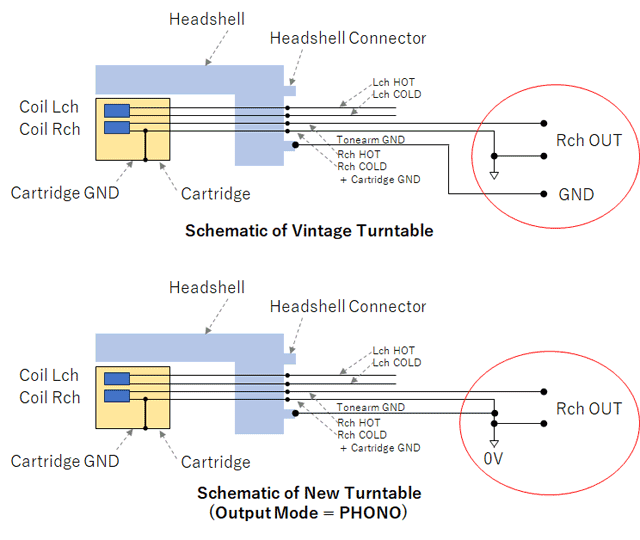

下図のように、ヘッドシェルとトーンアームは、すでにレコードプレーヤー内のフォノイコライザーの0V電位部に接続されています。このため、オーディオ信号ケーブルの外部導体をフォノイコライザーの0Vに接続することでGND接続が兼用されます。下手にGNDケーブルを配線すると、2本のGND線がループし、ハム音を拾いやすくしてしまうことがあります。

上図の2つの回路図のうち、上側の回路図は古いレコードプレーヤー、下側は現行のフォノイコライザー内蔵レコードプレーヤー(PHONO出力)です。

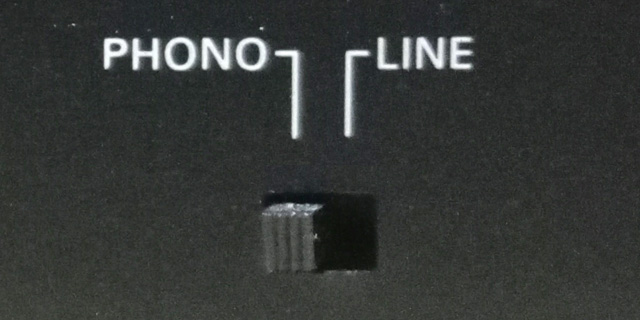

下側の現行のレコードプレーヤーは、フォノイコライザーを内蔵するため、ヘッドシェルのトーンアームGNDがオーディオ信号用のGNDに接続されています。このため、基本的にはGND端子の接続が不要です。同じ長さ、かつ同じ経路のGNDケーブルであれば、接続しても大丈夫です。PHONO/LINE切り替えスイッチでGNDも切断しているようなプレーヤーの場合は、アース付きオーディオ信号ケーブルによるGND接続が必要です。

OPA(オペアンプ)のDCオフセット電圧

OPA(オペアンプ)は、DCオフセット電圧を発生させてしまいます。DCオフセット電圧とは、正入力と負入力の電位差です。本来、無入力時は0Vを出力するはずですが、実際にはDCオフセット電圧×利得のDC電圧を出力します。

DCオフセット電圧の標準値(一例)は入力で約0.3mVです。利得1000を乗算しても0.3V程度の出力です。この場合、ほとんど影響しません。しかし、最大値は3mVで、出力換算値は3Vとなります。3VものDCオフセットが発生すると、OPAの動作範囲が狭くなるので、オーディオ信号の歪みの原因となります。

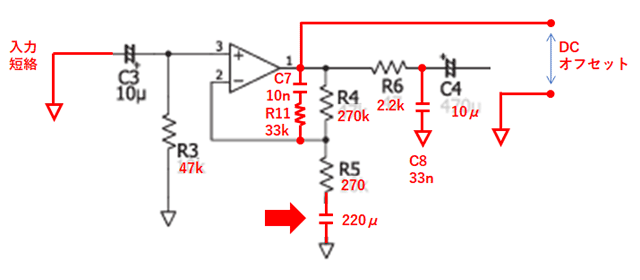

出力DCオフセット電圧を測定するには、下図のように本回路の入力を短絡し、OPAの出力の電圧をテスターなどで測ります。

測定した出力DCオフセット電圧が、ACアダプタ電圧15Vの1/10以内、すなわち±0.75V以内であれば、全く問題ないでしょう。9VのACアダプタを使用する場合は±0.45V以内です。

出力DCオフセット電圧が3V以上になることもあります。その場合は、下図のように抵抗R5とGNDとの間に220μF(または100μF)のオーディオ用コンデンサを挿入します。極性のある電解コンデンサの場合は、DCオフセットの方向に合わせます。

DCオフセット電圧が1~2Vのときは、音質を聞き比べてから選択すると良いでしょう。DCオフセット電圧そのものが気持ち悪いので、コンデンサ追加に走りがちになるかもしれません。しかし、コンデンサの追加による音質の低下があることも忘れないでください。音質を向上させるための対策が、劣化をまねくことは良くあります。なお、DCオフセット電圧が小さいので、無極性の双極性電解コンデンサなどが必要になります。

接続を完了してから電源を入れ、試聴してみよう

電源部には、DCジャックを使用し、ACアダプターから DC 15V を供給します。15VのACアダプターが無い場合は12Vや9Vでも動作します。電圧を下げると低音で歪む可能性があります。

DCジャックにはポリスイッチ100mAと、電源に対して並列に1000μF/16Vの電解コンデンサーを追加しました。

上図の赤白のピンプラグつきケーブルは、レコードプレーヤーの出力に接続するフォノ入力です。製作品ならびにレコードプレーヤのACアダプタを抜いた状態で、レコードプレーヤーの出力をPHONOに切り替えてから、接続してください。

製作例において、ポリカーボネート製のケースに取り付けたピンジャックは、本フォノイコライザーのオーディオ出力です。電源を切った状態でアンプに接続してください。

通電する際は、必ずケースのカバーを閉じ、カバーが容易に開かないようにポリイミドテープやシリコン製の輪ゴムなどで補強します。回路が発熱しても外れないような材質を使用してください(セロテープやゴム製品は厳禁)。

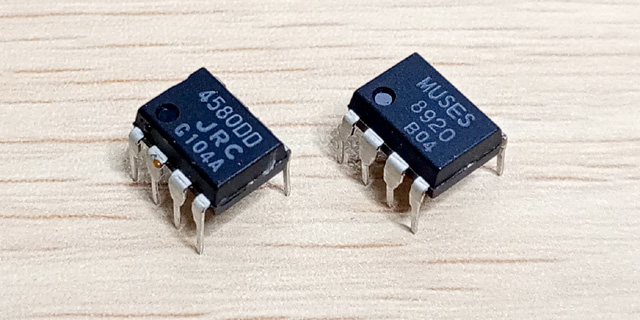

ハイファイ対応オペアンプ MUSES 8920

秋月 AE-KIT45-HPA に付属する NJM4558DD はフォノイコライザ用のオペアンプとして十分な性能があります。それでも、さらに高音質化を図りたい場合は、ハイファイ・オーディオ用オペアンプ MUSES 8920 に差し替えると良いでしょう。 NJM4558DD に比べ、低雑音かつ高スルーレートなので、より忠実に原音を再現できる能力があります。とはいえ、レコードに録音された以上の音質にはなりません。

似たような MUSES 8820も売られています。しかし、MUSES 8920 のスルーレートは5倍も勝っています。また、MMカートリッジ高い出力インピーダンスを入力するには、 MUSES 8920 の J-FET入力 が適しているでしょう。

ハイレゾ対応方法

最後にハイレゾ対応の実験を行ってみましょう。ここでは、R6と平行に1nFのコンデンサを追加し、周波数70kHzの減衰量を約6dBだけ控えるようにしました。

効果が足りないときは、コンデンサーの容量を増やしてください。増やし過ぎると20kHz以下の周波数特性に影響します。

秋月電子通商のWebサイトから転用した回路図に改造ポイントを追加

https://akizukidenshi.com/catalog/g/g112309/

定数部のパーツは下図のように作成しました。ただし、このままではケースの蓋が閉まらなかったので、ケースの蓋を開けたまま動作確認しました。

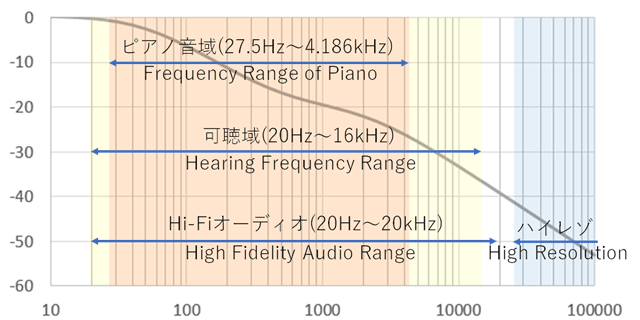

なお、「ハイレゾ」とはサンプリング周波数48kHzを超えるデジタルオーディオに対応した機器に使用します。サンプリング周波数48kHzに相当する周波数帯域は24kHzまでです。したがって、本稿では25kHz以上の再生能力をハイレゾと呼んでいます。

追加したコンデンサ1nFは、下図のようにハイレゾ領域でRIAAカーブを緩和するように作用します。他要因で減衰した、ハイレゾ領域のオーディオ信号を増幅することが目的です。

コラム:聴覚で認識できる周波数は約16kHz以下

ハイレゾではないハイファイ対応オーディオ機器であっても、20kHzまでの再生能力があります。また、聴覚で認識できる周波数は約16kHz以下です。なぜハイレゾ対応が必要なのでしょうか?

アナログ機器の場合は、20kHz以上に対応することで16kHzまでの信号をより忠実に表現する効果があります。可聴範囲の16kHzと20kHzの違いをdBで示すと約1dB、音階で示すと約1.9音のマージンしかありません。25kHzになると約2dB、音階で約3.9音になります。45kHzだと約4.5dBと約9音です。このようにマージンを多くもつことで、16kHzまでの信号のレベルだけではなく位相も正確に再現できるようになります。

また、16kHz以上の高調波成分が含まれた音(但し、基音は16kHz未満)は、その成分を脳内で認識できるとも言われています。

ハイレゾ対応レコード針

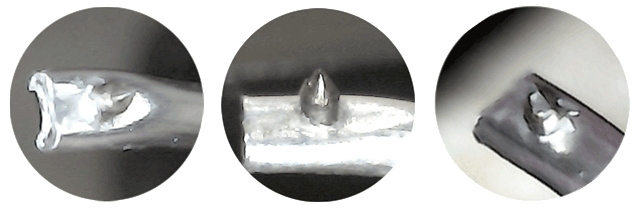

レコード針には、シバタ針やラインコンタクト針、マイクロリニア針、無垢針などを使用します。

シバタ針などは、針の先端がレコードの溝の断面形状に沿って線上に接触するので、接触点の摩擦を減らすことができます。また、無垢針はチップを細く小さく作ることができるので、信号トレース時の負荷を減らすことができます。このため、これらの針は高い周波数まで再生することができます。

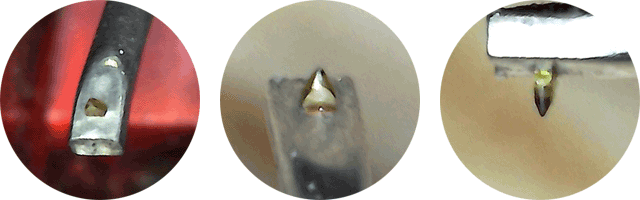

JICO 製シバタ接合針 88-880

下図は JICO 製のシバタ接合針 88-880 の顕微鏡写真です。シバタ針の中では最も安価な製品です(¥15,180円・執筆時点)。チップは無垢針ではありませんが、25kHzまで再生できます。

上図の左側の写真は丸針のようにも見えます。しかし、中央と右側の写真を良く見ると、線接触に研磨されていることが分かります。楕円針に比べ、研磨の正確性が求められる製品です。

カートリッジは audio-technica 製 AT-15Sa を使用しました。純正の交換針 ATN-15Sa は50kHzまで対応しています。しかし、純正交換針は既に製造を終了しています。JICO 製 88-880 は、現在も生産を継続している互換品です。

前述の抵抗R4に対して並列に追加したハイレゾ対応用コンデンサーは、RIAAカーブの減衰よりも2.5dBほど緩和させることができます(周波数25kHzにおいて)。

そこで、このコンデンサーの片側の足をスイッチのようにON/OFFさせることで、比較試聴してみました。

秋月電子通商のWebサイトから転用した回路図に改造ポイントを追加

https://akizukidenshi.com/catalog/g/g112309/

当初、聞き当たりには全く差を感じませんでした※。しばらく切り替えながら聴いていると、ハイレゾ対応回路の方が、高音の残響音の響きが滑らかに感じることがありました※。筆者の聴力では、残響が残っている瞬間に切り替えないと差が分からないレベル※でした。

※聞こえ方は筆者の主観。

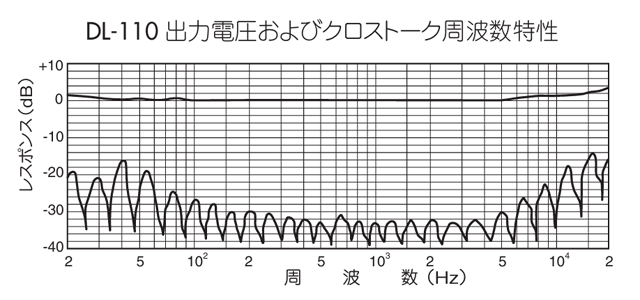

Denon 高出力 MCカートリッジ DL-110

高出力MC型カートリッジ Denon DL-110 であれば、より明確に差が感じられるでしょう。高出力MCは、MCカートリッジでありながら、MMカートリッジと同じように使うことができます。

Denon DL-110は、通常のMM型よりもコイルのインダクタンスが小さいので周波数帯域が45kHzまで伸びています。また、通常のMM型よりも強力な磁石を搭載しているので、小さなコイルにも関わらず高出力が得られます。

ただし「高出力」といっても、一般のMC型よりも出力電圧が高いという意味です。MM型に比べると低い電圧しか得られません。また、通常のMC型に比べると電流も小さいので、MMと同等の高い負荷抵抗(47kΩ以上)が必要です。

DL-110の針には無垢楕円針が使われています。

このカートリッジを使用すると、高い解像度を実感※できます。とくにクラッシック音楽だと、高音の楽器の音色やホール等に響く臨場感が全く違って聞こえました※。オペラの女声も心地よいです※。一方で、下図のように8kHz以上の高音が強調されるような特性があります。例えば、ディストーション加工して録音された女声ボーカルの場合は、加工による粗さが耳障り※になりました。ナチュラルな音源を、よりナチュラル※に再生したいときに使用すると良いでしょう。

※聞こえ方は筆者の主観。

出展:DENON DL-110 取扱説明書より

電源電圧と歪み率

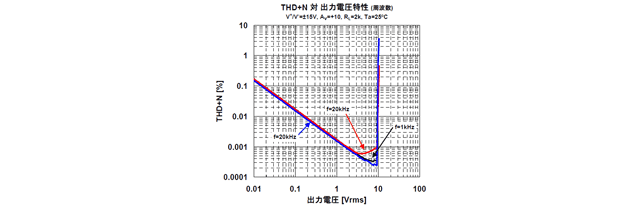

下図は、電源30V(±15V)で動作させたときの全高調波歪み率特性です。NJM4558DD の特性が公開されていなかったので、MUSES 8920 のデータシートから引用しました。

電源電圧は、歪み率に影響します。

(MUSES8920データシート Ver.2011-12-13, 新日本無線より引用)

上図より、出力電圧9VRMS以上で歪み率が悪化していることが分かります。したがって、電源15V(±7.5V)で使用した場合は、出力4.5VRMSまでであることが推測できます。

次に、耐入力電圧を推測してみます。本アンプの設計利得は60dB、すなわち1000倍なので、耐入力電圧は以下のようになります。

耐入力電圧=4.5 VRMS ÷ 1000 = 4.5 mVRMS

本回路の場合はローパス型のアクティブフィルターになっています。このため、上記は低音領域での耐入力電圧となります。

一方、周波数が上がるほどOPA(オペアンプ)の利得が下がり、その分だけ耐入力電圧も上がります。ただし、OPAの後段のパッシブフィルターによる減衰分は上がらない点に注意が必要です。

例えば、1kHzの場合、RIAAカーブの減衰量は -20dB なので、利得は 60dB – 20dB = 40dB です。また、2.2kΩと33nFのパッシブフルタの減衰量は、位相による相互作用を無視すれば約 +3dB なので、OPAの利得は43dB付近と推測でき、耐入力電圧は 30 mVRMS付近と推測できます。

以上から、電源電圧は15Vで十分であり、9Vの場合は低音の歪みには影響するものの、1kHz以上の高音には影響しないことが分かります。

より簡単に製作する方法(追加)

ブレッドボードを使えば、より簡単に製作することができます。詳細は、下記のブログ記事(2025年4月14日に追加)をご覧ください。

[ご注意]定数部は固定してください

本稿で作成した RIAA フォノイコライザーの定数部は、外れやすい構造になっています。使用中は回路基板から目を離さないようにしてください。実験を終えて実際に使用する段階では、半田付けするか接着剤で固定する必要があります。部品が外れて回路の短絡が発生すると、火災の原因になる場合があるので十分に注意してください。なお、本稿に記載した情報によって何らかの損害が発生したとしても、筆者は一切の責任を負いません。

[ご注意]回路の発振や入力の開放に注意してください

本回路の入力に何も接続しない状態で電源を入れると、アンプの耐入力を上回る出力が発生します。アンプの電源を切っていてもアンプが壊れる可能性も考えられます。カートリッジの交換時は、必ず本回路の電源を切ってください。

また、本回路の場合は、電源投入時や停止時ポップ音が発生しにくい設計(±電源を均等供給)になっているものの、本機の電源操作をするときは、アンプの音量を最小まで下げておいてください。

[ご注意]燃えにくく溶けにくい材料を使用する

収容用のケースや固定用テープ、補助固定用の輪ゴムなどの材料に注意してください。本稿では燃えにくいポリカーボネート製のケース、耐熱性の高いポリイミドテープやシリコン製の輪ゴム(ゴムではない)を使用しました。

by bokunimo.net

「OPA用基板を使って自作の MM用 RIAA フォノイコライザを簡単に製作!」への2件の返信

[…] OPA用基板を使って自作の MM用 RIAA フォノイコライザを簡単に製作! […]

[…] OPA用基板を使って自作の MM用 RIAA フォノイコライザを簡単に製作! […]