目次

はじめに

アナログレコードの人気とともに、古いビンテージターンテーブルの活用に関心が高まってきています。ところが、古いレコードプレーヤーにはフォノイコライザーが内蔵されていません。そこで、本稿では手軽にフォノイコライザ-を自作する方法について説明します。

使用するブレッドボード基板

本稿では、ブレッドボード EIC-801 と同じ基板パターン配線のユニバーサル基板(Picotec International Co.,Ltd製)を使用します。以下のような利点があります。

- 通常のユニバーサル基板よりも配線の手間が減る

- 通常のブレッドボードよりも製作品の耐久性が高い(但し、要半田付け)

- 製作前にブレッドボードで動作確認することができる

- その際に、フィルタの定数(抵抗値やコンデンサ容量)を試すことができる

- ブログなどで紹介されている回路を、比較的、正確に再現できる

自作のアナログの回路は一品もので、同じように作っても動かなかったり、性能が発揮できなかったりすることがあります。この基板を使えば、配線などの影響も含めて、性能が再現できます。アナログ回路の初心者にも安心です。

基板は、秋月電子通商で購入することができます。

片面ガラス・ユニバーサル基板-ブレッドボード配線パターンタイプ(秋月電子通商):

https://akizukidenshi.com/catalog/g/g104303/

RIAAフォノイコライザ-とは

フォノイコライザ-は、アナログレコード用カートリッジの出力(フォノ出力)を通常のオーディオ信号に変換します。詳細は下記(前回のブログ)を参照してください。本ページでは、下記よりも簡単な製作方法を紹介します。

今回の製作例

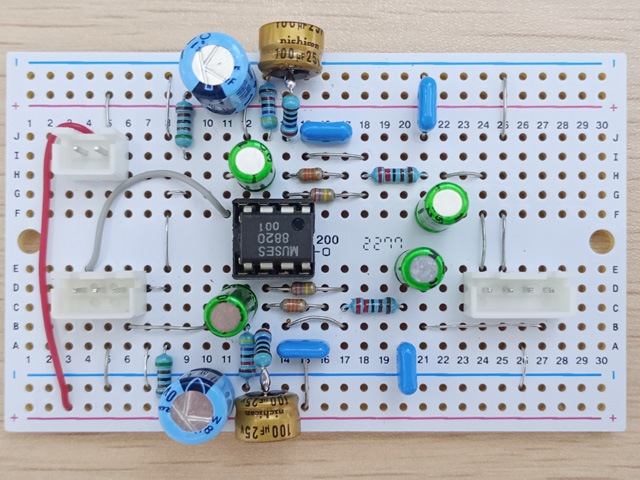

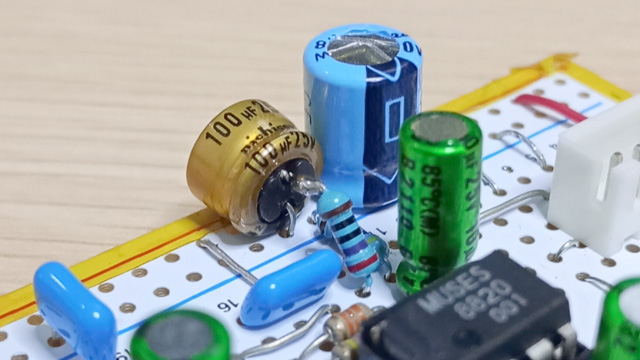

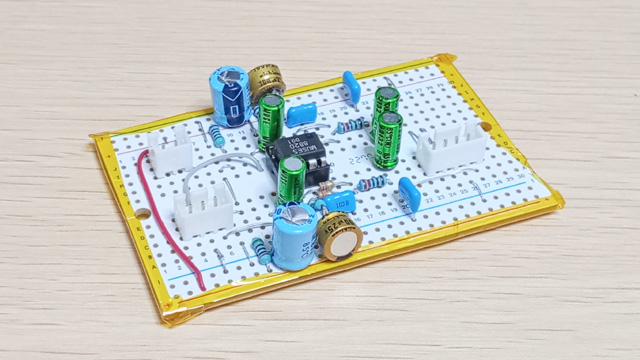

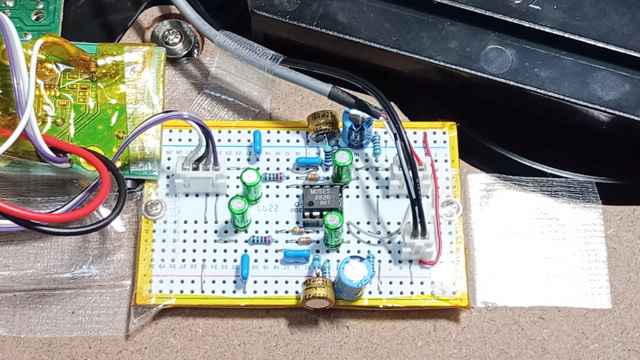

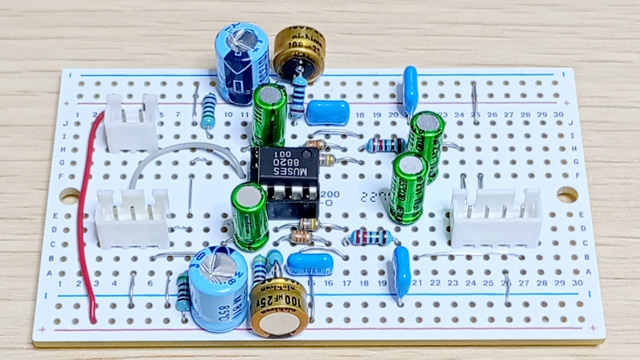

下図は、今回の製作例です。ブレッドボードと同じ配線のユニバーサル基板を使いました。

上図の左上のコネクタ(CN1)は電源入力用です。DC15Vを想定していますが、DC9Vでも音質の差は感じられませんでした。

| ピン番号 | 内容 |

| 1 | DC15V入力 正極 +7.5V |

| 2 | DC15V入力 負極 -7.5V |

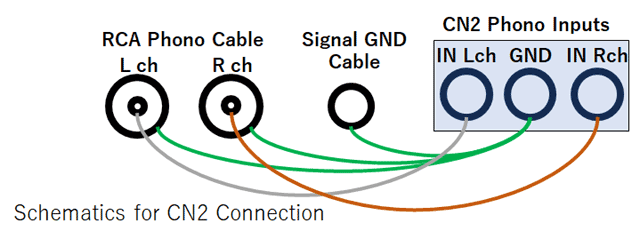

左下のコネクタ(CN2)はMMカートリッジに接続します。あえてアナログGND端子を1つにしました。この入力部分で、左チャンネル、右チャンネル、レコードプレーヤーの信号GNDを結合します。これよりも前で結合した場合は、そこから同じ経路かつ同じ長さの電線で接続してください。

| ピン番号 | 内容 |

| 1 | Phono Level Input, Lch |

| 2 | Phono Signal GND |

| 3 | Phono Level Input, Rch |

右側のコネクタ(CN3)はオーディオ出力です。プリメインアンプやPC、Bluetoothオーディオ送信機などのオーディオ入力に接続してください。

| ピン番号 | 内容 |

| 1 | Audio Output, Lch HOT |

| 2 | Audio Output, Lch GND |

| 3 | Audio Output, Rch GND |

| 4 | Audio Output, Rch HOT |

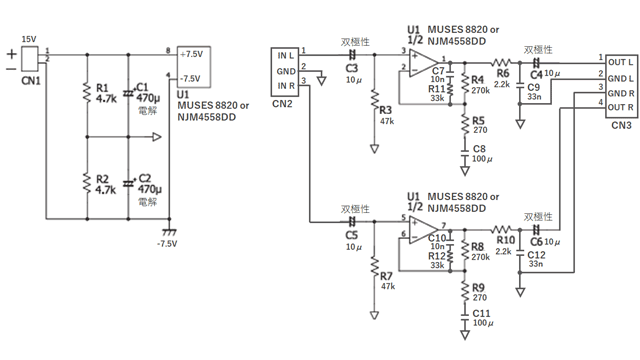

RIAAフォノイコライザ-の回路図

下記は、今回製作するフォノイコライザ-の回路図です。

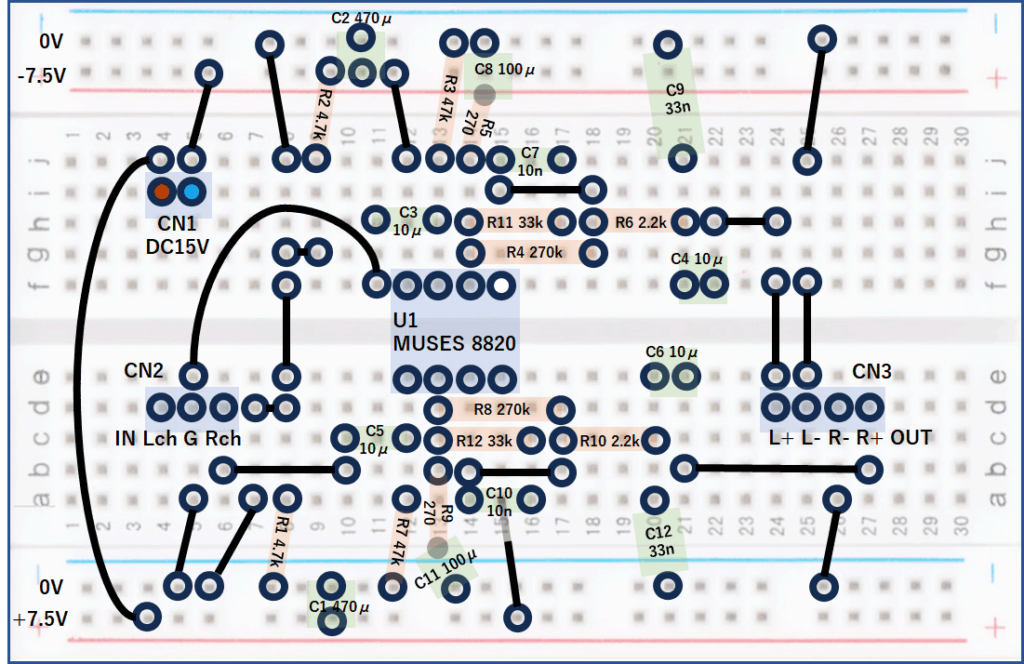

ブレッドボード実装配線図

下図は、ブレッドボード EIC-801 に実装する場合の実装配線図です。上部電源ラインの青色は0V、赤色は-7.5Vです。下部電源ラインの青色は0V、赤色は+7.5Vです。OPA(U1)の4番ピンを-7.5V、8番ピンを+7.5Vに接続します。

[本図をクリックすると拡大できます]

抵抗器R5とコンデンサC8や抵抗器R9とコンデンサC11は、下図のように直列に接続してから、OPAの2番ピンとアナログGND(青色の0Vライン)に接続してください。

なお、回路図の抵抗器R5とコンデンサC8の位置が実装図と逆ですが直列なので作用は変わりません。

RIAAフォノイコライザ-の部品リスト

部品リストを下表に示します。定数は入手性を考慮し、抵抗器はE12シリーズ、コンデンサーはE6シリーズで構成しました。

| REF番号 | 部品名 | 数量 |

| U1 | MUSES 8820 or NJM4558DD | 1 |

| R1, R2 | 抵抗器 4.7 kΩ | 2 |

| R3, R7 | 抵抗器 47 kΩ | 2 |

| R4, R8 | 抵抗器 270 kΩ | 2 |

| R5, R9 | 抵抗器 270 Ω | 2 |

| R6, R10 | 抵抗器 2.2 kΩ | 2 |

| R11, R12 | 抵抗器 33 kΩ | 2 |

| C1, C2 | 電解コンデンサ 330~470μF/10V以上 | 2 |

| C3, C4, C5, C6 | 双極性電解コンデンサ 10μF/16V以上 | 4 |

| C7, C10 | 積層フィルムコンデンサ 10nF (0.01μF) | 2 |

| C8, C11 | (双極性)電解コンデンサ 100μF/16V以上 | 2 |

| C9, C12 | 積層フィルムコンデンサ 33nF (0.033μF) | 2 |

| CN1 | (例)XH互換コネクタ 2P | 1 |

| CN2 | (例)XH互換コネクタ 3P | 1 |

| CN3 | (例)XH互換コネクタ 4P | 1 |

| PCB1 | Picotec International AZ0526 | 1 |

他にDC15V出力のACアダプタ(1個)や電源用コネクタ(1個)、オーディオ入出力用RCAピンジャック(4個)、ケース、ビスなどが必要です。また、レコードプレーヤーのGND端子は、CN2のアナログGND端子に接続してください。電源のGND(マイナス側)は負電圧として使用するので、CN1のマイナス端子に接続するとショートします。

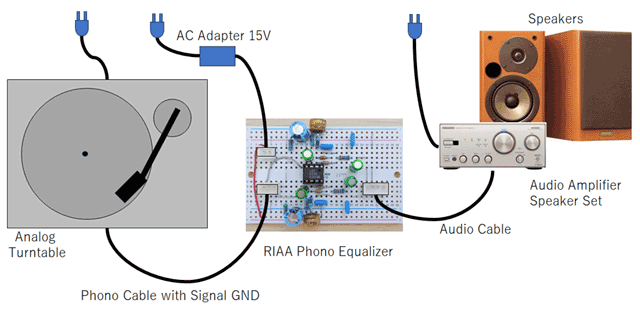

本機の接続例

下図は本機の接続例です。レコードプレーヤーのフォノ出力を本機に入力し、本機の出力をプリメインアンプに接続します。

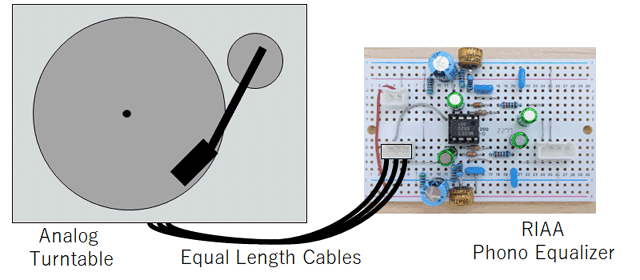

レコードプレーヤーのフォノ出力ケーブルの左チャンネルと右チャンネル、信号GNDケーブルは、同じ長さのものを使用します。また、ケーブルの引き回しが、同じ経路となるようににしてください(後述)。

レコードプレーヤーと本機のフォノ入力コネクタCN2との配線図は以下のようになります。各ケーブルのGNDをCN2のGNDに接続してください。

なお、基板裏面の全体にポリイミドテープを貼っておくと、金属物などの接触時にショートする事故のリスクを下げることができます。金属ケースに入れる場合も有効です。

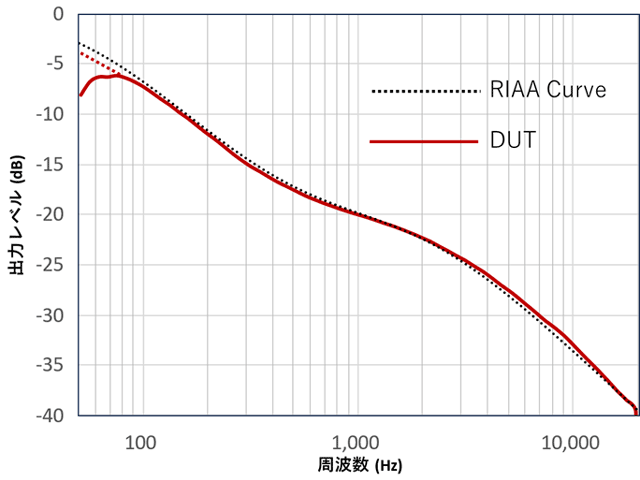

測定結果

下図は、簡易的な測定機器を使った周波数特性の測定結果です。破線は RIAA 曲線の理論値、赤線が本フォノイコライザ-の特性です。ほぼ一致していることが分かります。左側50Hz~60Hz付近には測定システム側のDCカットの影響が含まれています。

RIAA曲線の理論値との平均二乗誤差は0.48dBでした。E24シリーズの抵抗器やE12シリーズのコンデンサを使用し、複数の素子の組み合わせで定数を作るなど、より理論値に近づけることも可能と思います。

なお、トレーサビリティのとれていない自作の測定システムを使用しているので、測定結果は目安値です。

ハムノイズが混入する場合

ケーブルの長さや引き回しに注意する

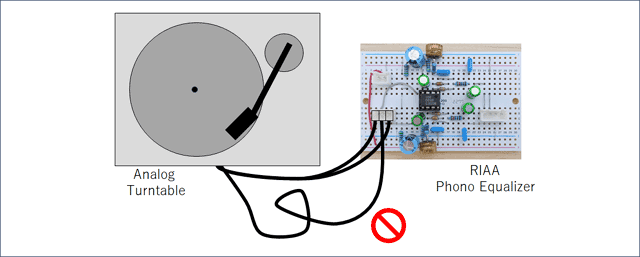

まずは、レコードプレーヤーから本機までの配線を見直してください。前述のとおり、オーディオ信号ケーブルと、信号GNDケーブルのGNDが、全て同じ長さで、CN2のGND端子に到達するようにします。下図は悪い例です。長さと引き回しの異なるケーブルが混じっています。

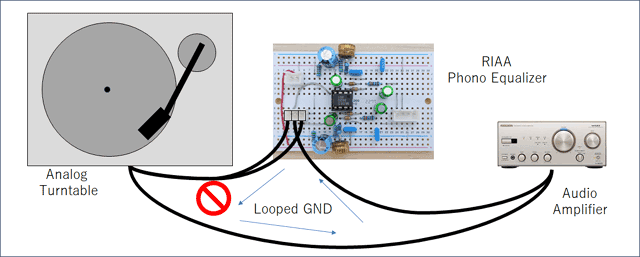

ケーブルのGNDループに注意する

切り替えスイッチやアンプのなどの機器への配線があると、GNDループが形成されることがあります。この場合もハムノイズが混入しやすくなります。下図は悪い例です。3つの機器でGNDループを作ってしまっています。

電源のACアダプタのノイズを確認する

次に、確認したいのは電源のACアダプタやACコード、DCケーブルからのノイズです。もし、9Vの006P乾電池をお持ちであれば、乾電池に変更してみてください。ノイズが消えるようであれば、電源部にコンデンサやフィルタを追加します。C1とC2に470μFの電解コンデンサを使用していますが、これらは0V電位を安定化する目的のものです。ACアダプタのノイズに対しては半分の235μF分しかありません。

最後にシールドを検討する

こういった配線や電源の対策を実施しても、ノイズが聞こえる場合は回路をシールドで覆い、シールドをCN2のGND端子に接続します。または、金属ケースに入れます。この場合、電源のマイナス側がシールドやケースに接触しないように注意してください。

ポータブルレコードプレーヤーにも

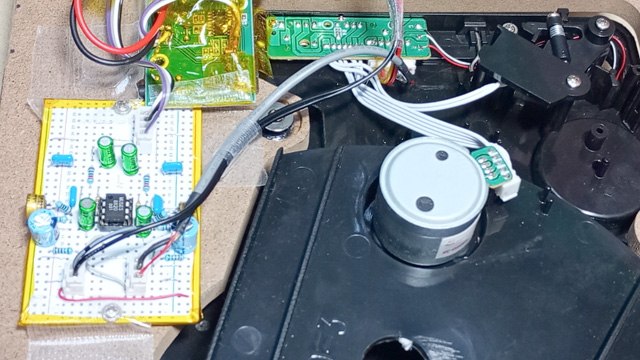

下図は、安価なポータブルレコードプレーヤーに内蔵した場合の一例です。カートリッジをハイファイオーディオ用のものに交換し、その出力を RIAA フォノイコライザ-を経由してから、内蔵スピーカで出力するように改造しました。

こちらの製作は容易ではありません。今回は簡単なポイントのみ書かせていただきます。

フォノイコライザーを組み込む

下図は、ターンテーブルの裏側です。カートリッジの出力信号は写真の中央上部のグレーのケーブルから左側のフォノイコライザ-のCN2に入力しています。

黒いケーブルはDCDCコンバーターのノイズ満載の9V電源です。下図のようにこれらをテープでまとめました。モーターにも近い場所です。さらに、すぐ横の基板はスピーカー駆動用のデジタルアンプです。ターンテーブルが回り始めたときにデジタルアンプをONするようにしました。

これだけノイズまみれの環境下にも関わらず、金属シールドなしでノイズが気にならないレベルを達成しました。良い見本ではありませんが。

なお、基板はネジで固定しています。透明のテープはネジの脱落防止と振動の抑制用、黄色のテープは絶縁用です。

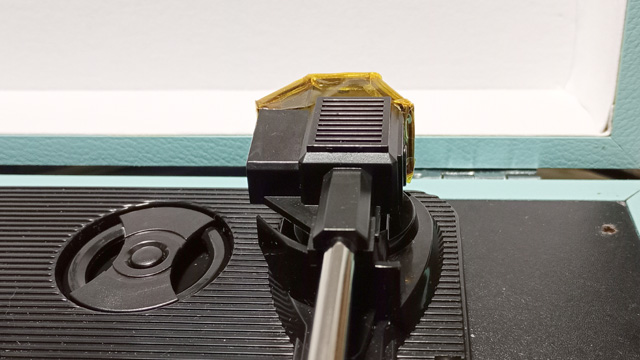

針圧を減量する

針圧はカートリッジの質量が約2g増え、約8gになります。目標は4gです。下図のトーンアームの後方の黄色のテープ部分がその調整です。内部も含めて金属で重量を加えました。

後部の重量が増したことで、今度はターンテーブル用のダンパーのうち後方のものが沈みました。そこで、当該ダンパー部に木工用ボンドを充填して沈み量を調整しました。

このように手を施した結果、針圧4.4gまで減量しました。

電源はオーディオ基板に9Vの昇圧回路があります。しかし、それを利用するには、信号用GNDの接続をコンデンサでDCカットする必要があります。もちろん、元のレコードプレーヤー側の回路を把握する必要もあります。

こういった工夫が必要ですが、音質は飛躍的に向上します。

自分で考えて改造して性能が向上したときの達成感は、実益とは比べ物にならない高いものです。ぜひご自身で挑戦してみてください。

参考文献

本機の製作および本記事の制作にあたり、下記の文献の内容を参照しました。

前回の記事(OPA用基板を使用):

https://bokunimo.net/blog/audio/4821/

アナログ・レコード再生に使われるRIAAイコライザとは(CQ出版社, オンラインサポートサイト), 小川 敦:

https://cc.cqpub.co.jp/system/contents/3738/

AE-KIT45-HPA の回路図, 秋月電子通商:

https://akizukidenshi.com/catalog/g/g112309/

ご注意

本稿に記載した情報によって何らかの損害が発生したとしても、筆者は一切の責任を負いません。

by bokunimo.net

「ブレッドボード基板を使った自作 MM用 RIAA フォノイコライザー。簡単製作!」への2件の返信

[…] ブレッドボード基板を使った自作 MM用 RIAA フォノイコライザー。簡単製作! […]

[…] ブレッドボード基板を使った自作 MM用 RIAA フォノイコライザー。簡単製作! […]