目次

調整の前の注意点

調整方法そのものはヘッド部のネジを回すだけです。しかし、かえって悪化することもあるので、事前に本ブログの調整方法を読んでから始めると良いでしょう。

調整に必要な機材

ボクが調整に使用した機材です。代替手段もあるので、保有していないからといって、あきらめたり、あわてて購入する必要はありません。本ブログを読んでから自分に必要な機材を準備してください。

- 調整対象のカセットテープ・デッキ

- アジマス調整用テープ作成用カセットテープ・デッキ

- 正弦波(10kHz)発生器

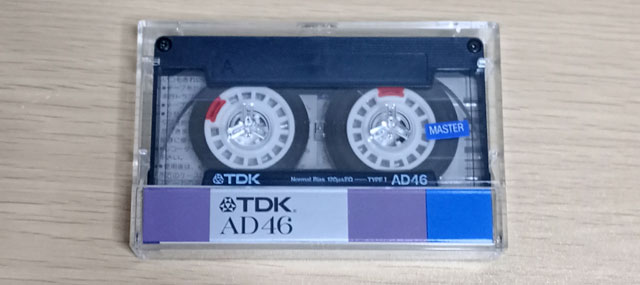

- カセットテープ(ノーマル・ポジションで良い)

- ドライバー(調整ネジに合うもの)

- 消磁器

- オシロスコープ(2ch以上)またはテスター

- RCAピン・プラグ×2

- ヘッドクリーナー(湿式クリーニング対応品)

録再ヘッドのアジマス調整方法

あらかじめ約10kHzの正弦波信号をカセットテープにモノラル録音した、アジマス調整用テープを作成しておきます(代替手段あり)。アジマス調整用テープをステレオ再生し、左右の音声信号が最大振幅(音量)となるように調整します。

以下にその手順を説明します。

アジマス調整用テープを作成する

最も良い方法は、あらかじめ新品のカセットテープ・デッキを使用して、10kHzの正弦波を録音しておくことですが、現実的ではありません。

代替手段としては、オークションなどで販売されているアジマス調整用テストテープを購入します。

カセットテープ・デッキをオシロスコープに接続する

RCAピン・プラグにオシロスコープ用プローブを接続したものを準備し、オシロスコープとカセットテープ・デッキを接続します(代替手段あり)。同じものを2つ準備して、デッキの左出力と右出力をオシロスコープのch1とch2に接続して下さい。50kΩ~100kΩ程度の負荷抵抗を並列に接続するとノイズが低減できます。多くの場合、無くても測定できます。

オシロスコープが無い場合は、カセットテープ・デッキのレベルメータやテスターのAC電圧測定で代用することも出来ます。

ドライバー(工具)を消磁する

意外と重要です。デッキの録再ヘッド部に接近させる工具を、消磁しておきます(代替手段あり)。消磁器をONにした状態で、ドライバーの金属部を消磁器にこすりつけ(5往復程度)、ONのまま、ゆっくり(10秒以上)と消磁器から遠ざけます。30cm以上、離したら消磁の完了です。

帯磁したドライバーで調整しようとしても振幅が安定しません。また、アジマス調整用テープの記録信号も劣化してしまいますので、必ず消磁した工具を使用してください。

代替手段としては「調整用ドライバ」を使用する方法もあります。但し、ネジが接着されている場合は、調整用ドライバに負荷がかかり、ドライバが破損する場合があります。下図はホーザン製D-29と、オシロスコープのプローブに付属していた調整用ドライバの一例です。

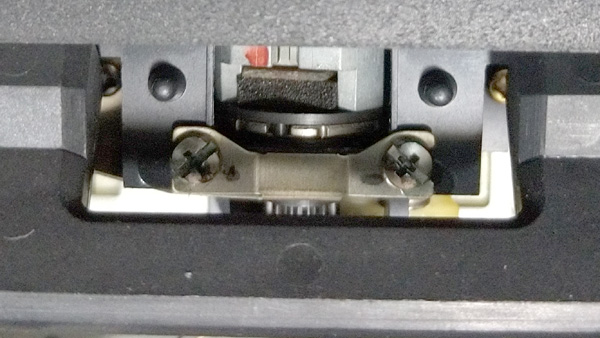

オシロスコープ(またはレベルメータ)を見ながらアジマス調整を行う

作成したアジマス調整用テープを再生しながら、アジマス調整用のネジを左右に回転させてみます。たいていのカセットテープ・デッキの場合、±90度以内で最大振幅(最大レベル)が得られると思います。オートリバース機の場合は調整用ネジが2つあり、片方がカセットテープのA面用、もう片方がB面用です。両方のネジを調整してください。

初めて調整するときは、初期位置を油性ペンでマーキングしておくと良いでしょう。

ネジを固定するための接着剤がはがれるので、一度、調整すると、頻繁に再調整が必要になります。

再調整の頻度を下げるには、ネジを接着剤で固定する方法があります。もし、接着剤が内部に侵入すると故障の原因になるので、接着時は十分に注意してください。とくに、接着剤が気化するときに内部に侵入してしまうこともあるので、瞬間接着剤など、揮発性の高い接着剤の使用は、お奨めしません。

可能であれば位相を合わせる

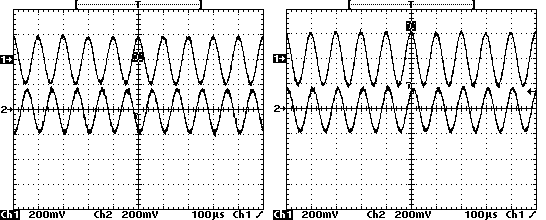

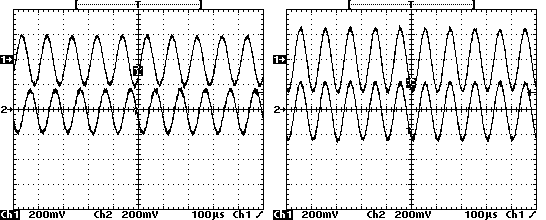

より正確に調整するには、最大振幅かつ位相が合うように調整します。下図の左側は調整前の位相です。振幅は十分にありますが、およそ180度の位相差がありました。ネジを少しずつ動かし、位相差を低減させたのが右図です。

10kHzでの位相差は1kHzでは1/10しかありません。このため、上図の左側のように180度のずれがあったとしても、演奏者の位置が違って聞こえることはありません。オシロスコープをお持ちでない場合は、レベルメータやテスターのAC電圧測定機能などで最大レベルが得られるように調整しても良いでしょう。

とはいえ、位相調整すると、より明確に演奏者の位置を把握できるようになります。例えば、複数の演奏者のそれぞれの位置関係まで明瞭になるので、演奏者の多い楽曲では重要な調整です。

カセットテープ・デッキの録再ヘッドの消磁を行う

アジマス調整用に消磁したドライバー(工具)を使っても、録再ヘッドに磁力が帯磁している可能性があります。大切な録音済テープを劣化させないためにも、調整後にヘッドの消磁を行います。

しかし、ヘッド消磁器は、入手しにくくなっています。

代替手段としては、不要なカセットテープを入れ、5分ほど正弦波または無音を録音して、消磁します。

可能であればメタル・ポジションのテープを使用してください。ポジションが手動切替の場合は、テープの種類に限らずメタル・ポジションに設定すれば消磁することが出来ます。

ただし、この方法が利用できるのは、2ヘッド方式のデッキや、録再ヘッドが一体化されているデッキの場合に限ります。

ヘッドのクリーニングを行う

最後にヘッドクリーナーを使ってヘッドのクリーニングを行います。クリーニングには、多くのカセットテープ・デッキで推奨されている湿式クリーナーを使用するのが良いでしょう。

ヘッドクリーナーは、下図のような製品(NAGAOKA QC-300)が現在も市販されています。

乾式、湿式に限らず、ヘッドクリーナは消耗品です。使用回数が制限されています。湿式の場合は、使用回数を数えなくても、クリーニング液の残量で交換時期が分かる点も便利です。

調整結果の一例

手順の部分に掲載したオシロスコープの画面は、A面側の調整の様子でしたので、B面の調整の様子について下図に示します(こちらの方が、効果が大きい)。

左図は調整前です。こちらも140度くらいの位相差がありました。調整後の右図では位相が合い、振幅も20~30%ほど増大しました。

調整の効果

今回、オンキョーのINTEC 205シリーズのカセットテープ・デッキ K-505(安価な大量生産モデル)で実施してみました。

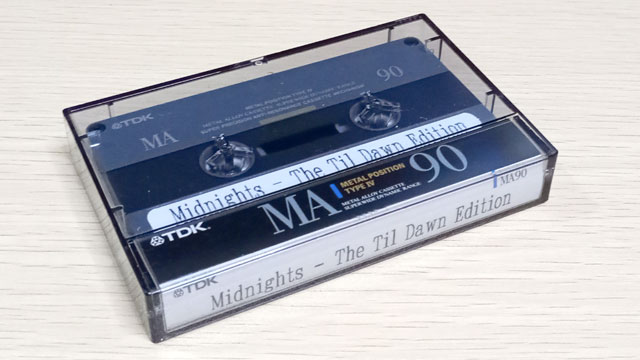

ボクが感じた効果は期待以上でした。とくに、20年以上前に同じデッキで録音した古いカセットテープ(メタル・ポジション)の再生に大きな効果がありました。高音が鳴らなくなってしまったと思っていたテープが、くっきりと蘇りました。

さらに、調整後に、新たに録音したカセットテープは、CDと聞き違えるほどの音質が得られるようになりました。実際、「安価なテープ・レコーダで、こんなに良い音が出ていたんだ」と驚きました。

残念ながら、メタル・ポジションのテープは、なかなか入手できなくなってきています。今回は、買い置きしていたTDK製 MA-90M (当時の値札470円)を使用しました。

楽曲が録音された市販のカセットテープ(ノーマル・ポジション)については、調整前の段階でも高音まで再生できていた記憶があり、調整後も変わらない気がします。時差のある比較なので、記憶が曖昧です。要因としては、ノーマルとメタル・ポジションの違いや、紙製のカバーが劣化を遅らせた可能性、録音用のヘッドや高速書き込みなどによる違い、ドルビーNRの影響、そして私の記憶の曖昧さなどが考えられます。

ご注意

通常は、ヘッドのアジマスがずれることは少ないので、音質を格段に改善するだけの効果は出ません。長期にわたって使用しており、ヘッドの汚れなどを落としても、音質に不安がある場合は、前記のような効果が出る可能性があります。

ネジを固定していた接着剤が剥がれるので、調整後は、ずれやすくなります。

ネジを180度以上、回転させてしまうと、もとのネジ位置に戻せなくなる場合があります。±90度を超えて調整が必要な場合は、ネジの脱落や構造部の変形などに十分に注意してください。

本ブログでは、一般的な2ヘッド機(オートリバース機)について説明しています。3ヘッド機の場合、より簡単にアジマス調節できる機種もある一方、より複雑な調整(録音ヘッドのアジマス調整、ヘッドの高さ調整など)が必要になる機種も多くあります。また、3ヘッド機の消磁についても、(録再ヘッド一体型の3ヘッド機を除き)テープ・レコーダ用の消磁器が必要です。

高価なオーディオ機器については、専門業者に調整してもらうのが良いでしょう。

カセットテープを使ったことが無い方へ:

テープをデッキにセットするときは、テープにたるみが無いことを確認してください。もし、たるみがあるときは、必ず鉛筆で巻き取ってください。

by bokunimo.net