目次

測定用マイクロホン(簡易型)を自作する

エレクトリック・コンデンサ・マイクロホンにはマイクロホンとアンプ回路が内蔵されており、またスマートフォンにはマイク用の電源が内蔵されているので、4極の 3.5mm ミニ・プラグを接続するだけで製作することができます。

とはいっても、製作には注意点もあるので、本ブログで紹介します。

必要な部品・機材・ソフト

製作に使用した部品は、以下の通りです。

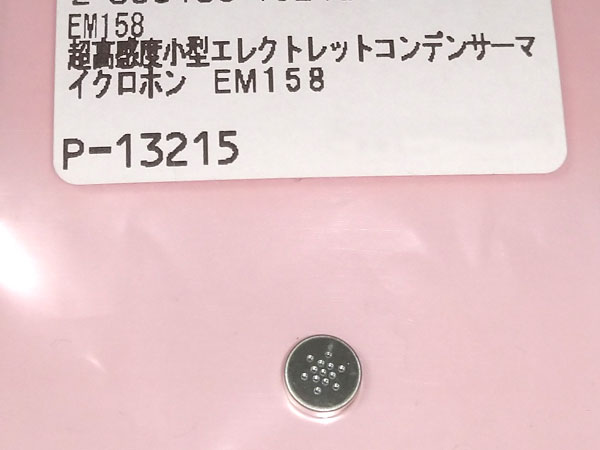

- マイクロホン primo 製 EM158

- 3.5mm 4極ミニプラグ MP-435

- 熱収縮チューブ

- 細い電線(ポリウレタン電線、耐熱電線)

- スマートフォン(4極ミニジャック付き)

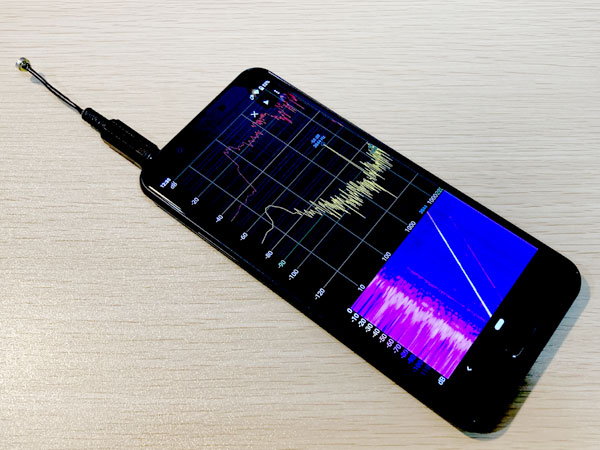

- Spectroid(スマホ用アプリ)

エレクトレット・コンデンサ・マイクロホン

本製作の中核となる部品です。数10円から売られていますが、ここでは250円もする部品を選びました。

測定器を保有していて、あとから補正するのであれば様々な選択肢があると思います。しかし、測定器をもっていないから自作するのであって、そういったときは信頼のあるメーカの製品の中から選ぶことで、失敗のリスクを下げます。primo は日本が誇るマイク製品の老舗メーカです。また EM158 のデータシートから周波数特性がフラットであったことから選定しました。

なお、秋月電子通商で販売されているEM158は、高周波ノイズ対策用コンデンサなしのタイプです。条件によってはスマートフォンが発する電波の影響を受けるかもしれません。ノイズが混入する場合は、モバイル接続やWi-Fi接続、Bluetooth、NFCをOFFにすればよいでしょう。

加熱しすぎないように電線を半田付けする方法

EM158 に限らずエレクトレット・コンデンサ・マイクロホンは、熱や加熱時の衝撃に対して、とてもデリケートです。加熱し過ぎたり、加熱した状態で急な温度や気圧の変化があると、性能が劣化してしまいます。

ポリウレタン電線と、耐熱電線を半田付けするときは、マイクロホンを金属製のクリップなどで放熱した状態で、速やかに行います。

また、半田付け直後は、振動や衝撃、気流などを与えないように十分に注意してください。急冷や、半田吸い取り器の使用は厳禁です。とくに加熱時間が少し長いと思ったときに、冷やすのを急ぐあまりに急冷してしまうと余計に痛めてしまいます。

半田付け作業の時短のコツは、はじめに少しだけ半田をマイクロホンの端子に盛っておき、予め半田でメッキした電線をマイクロホンの端子に半田付けすることです。マイクロホン側に半田付けした電線は、一度、半田付したら外さないようにしてください。

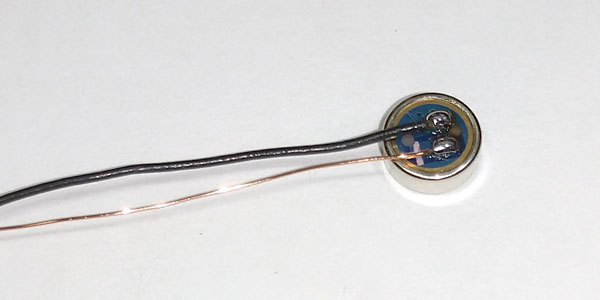

下図はプラス(マイク出力)側にポリウレタン電線を、GND側に黒色の耐熱電線を半田付けした例です。

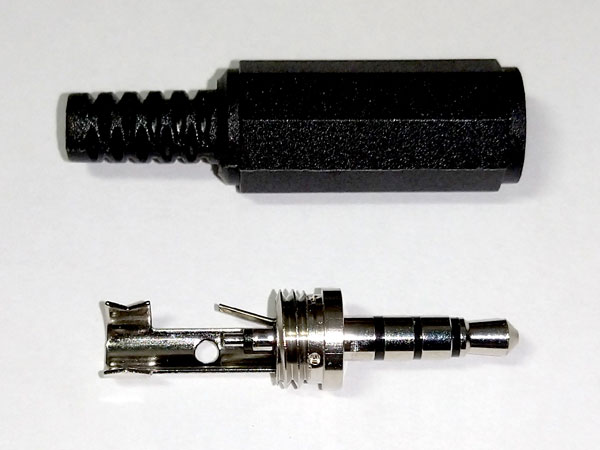

3.5mm 4極ミニ・プラグの配列

4極ミニ・プラグは、ビデオカメラ、オーディオ・プレーや、スマートフォン、パソコン、Raspberry Piなどで使用されていますが、端子の配列が様々です。

スマートフォンでは、 CTIA 規格のものが多く、プラグの先端から(1)ヘッドホン用L、(2)ヘッドホンR、(3)GND、(4)マイクの順です。この(4)マイクの端子が、プラグの根元にくるようにします。

| ピン | 内容 |

| 1 プラグの先端 | ヘッドホン L側 (左側) |

| 2 | ヘッドホン R側 (右側) |

| 3 | GND |

| 4 プラグの根元 | マイクロホン |

ミニ・プラグに電線を半田付けする

マル信無線電機製 ミニ・プラグ MP-435 を使用した場合、下図のように、ポリウレタン電線すなわちマイクのプラス端子をプラグのシールド線用の端子(プラグの根元)に、GND端子をプラグの先端から3番目の端子に接続します。※意識しておかないと逆に接続してしまいます。

電線をプラグに半田付けする前に、プラグ用のカバーと熱収縮チューブを、下図のように挿入しておくことを忘れないようにしてください。

マイクロホン接着時は音孔と接着剤の揮発に注意する

最後に、マイクロホンと熱収縮チューブを接着すれば完成ですが、接着にも注意が必要です。音孔を塞がない点はもちろんのこと、基板のスルーホールが音孔になっていることがある点や、接着剤の成分がマイクロホン内部に入ってしまうことがあります。

接着剤には、揮発性の溶剤が含まれているので、接着後の気化時に接着剤の成分がマイクロホンに入ってしまう場合があります。とくに瞬間接着剤の場合、気化が速い分、接着剤の成分の吹き出し量も多くなるので、使用してはいけません。

また、速乾性の低い接着剤を使用する場合も、接着剤が乾くまで、ポリイミドテープで音孔を塞いでおくと良いでしょう。

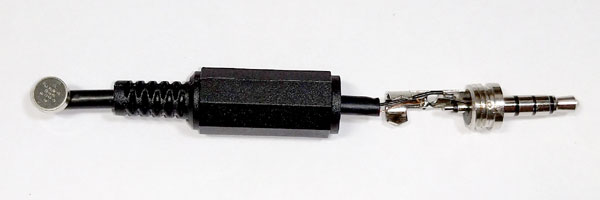

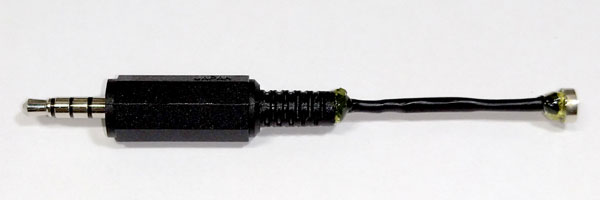

完成例

完成例を下図に示します。実際に作ってみると、マイクの製造には手間がかかると実感する一方で、特性の劣化を考えなければ、手を抜けると思いました。製品のマイクを買うときは、信頼と実績のあるメーカを選定するようにしましょう。

マイクロホン用電源電圧確認

念のために、使用したスマホのマイク用電源の動作について確認しました。開放時の電圧とマイク接続時の電圧から、スマホ内のマイク用の電源電圧は2.7V程度で、負荷抵抗は1.8kΩ程度(電源直流0.5mAと想定)と、EM158のデータシートの条件に概ねあっていました。

| 項目 | 結果 |

| 開放時マイク端子電圧 | 2.7 V |

| マイク接続時のマイク端子電圧 | 1.8 V |

| スマホ側の負荷抵抗(計算値) | 1.8kΩ程度 |

スマホ内蔵マイクロホンとの差

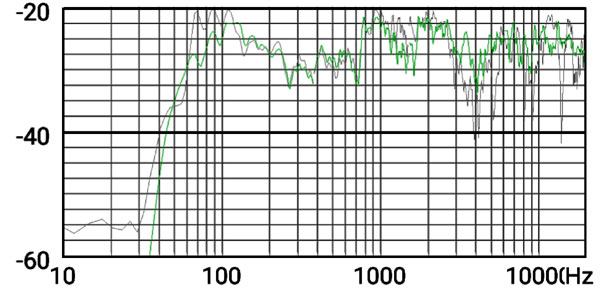

下図のグレー色のグラフは、スマートフォン内蔵のマイクロホンによる測定結果の一例、緑色は製作したマイクロホンによる測定結果の一例です。どちらも同じスピーカを同じ設置条件で測定しました。レベルは比較しやすいように調整しました。

細かな変化は、スピーカの特性や周囲の反射物などの影響によるものです。とはいえ、グレー色の内蔵マイクロホンは最大で20dBくらいの変動があるのに対し、緑色の製作品は概ね10dB以内におさまっていることが分かります。

内蔵マイクロホンの60~100Hz付近の低音については、スマホ本体が受けた空気振動の影響を受けた可能性が考えられます。製作したマイクロホンと位相も異なっていることから、スマホ本体を支えていた人体(筆者)からの影響もありそうです。4kHz(波長8.5cm)については、スマホ本体の大きさによる影響の可能性が考えられます。

製作品では、スマホから少し飛び出した形状になっている分、これらの影響を受けにくかったものと思います。

自作してみて良かったです!

音圧レベルと測定値の変換方法

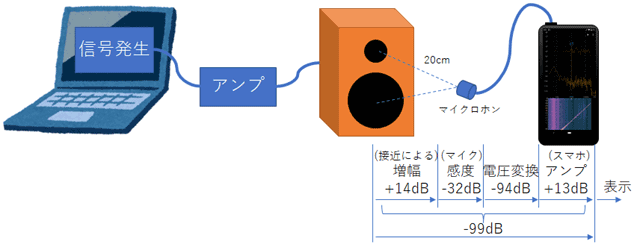

測定結果をスピーカの音圧レベルに変換する方法について説明します。筆者の以下のような環境の場合、スピーカが出力する音圧(dB SPL)から99dBを減算すると、スマホの表示値になります。

この-99dBの定数を求めるには、以下の3つの値が必要です。

- スピーカとマイクロホンの距離

- マイクロホンの感度

- スマホ内のアンプの増幅率

以下に、それぞれの求め方について説明します。なお、電圧変換定数-94dBは、マイクロホンの感度の基準が1Pa入力時に1Vを出力するので、1Pa時の音圧 94dB SPL を減算します。

スピーカとマイクロホンの距離

本来1m、離れたところで測定します。しかし、室内で1mの距離を確保した場合、スピーカの出力が床や壁面で反射し、マイクロホンには反射波が合成され、適切な出力が測定できなくなります。

スピーカに接近して測定することで、その分、音圧が大きく測定することになるので、増幅となり、以下の式で算出します。

接近による増幅率=20 log10 (100cm/20cm)

ただし、近づきすぎるとスピーカの指向性(角度による出力の違い)や、2ウェイスピーカの場合ツイータとウーハーの距離差といった誤差が生じます。また、背面にバスレフがあるスピーカの低音を正しく図ることは困難です。

マイクロホンの感度

使用するマイクロホンのデータシートを確認します。EM158 の場合、-32dB±3dB(1kHz、RL=2kΩ、Vcc=3V) でした。

スマホ内のアンプの増幅率

スマートフォンのメーカが公表していることは稀なので、実測するしかありません。オシロスコープで入力信号のAC電圧値(dBV )を測定してください。dBへの変換は、20 log10 V値です。

スマホ増幅率 = スマホ表示値 ー 20 log10 測定V値

例えば、スマホ表示値が-30dBで、測定dB値が-43.2dBVの場合、増幅率は+13.2dBとなります。不値の減算に注意してください。

AC mV レンジに対応したテスターでも測定できますが、1kHzのAC電圧に対応していない場合もあります。100Hz、200Hz、500Hz、1kHzの4種類を測ってみて、最も高い値を採用すると良いでしょう。

入力レベルが高すぎると、スマホ内蔵のアンプが歪む場合があります。筆者のスマホの場合、入力電圧-40dBV (10mVRMS)あたりから歪み始めました。

なお、安価なテスターの AC V は 10mV 以下の測定には対応していない場合があるので工夫が必要です。例えば、27kΩの抵抗を直列に入れると減衰量が23.5dB(RL=1.8kΩの場合)となるので、100mVくらいまで入力することが出来、 AC Vのレンジでも測定することが出来るようになります(測定精度は劣ります)。

ご注意(測定器ではありません)

ここで製作した測定用マイクロホン(簡易型)は、測定器ではありません。得られた値で、測定対象の性能を謳ったり表示することは出来ません。

by bokunimo.net

「スピーカの周波数特性をスマホで簡単測定 – 測定用マイクロホン(簡易型)の製作」への7件の返信

昨日、マイクを買って来たばかりです

コメントありがとうございます。

試してみた後で、感想などがありましたら教えていただけると嬉しいです。

ためになります

[…] スピーカの周波数特性をスマホで簡単測定 – 測定用マイクロホン(簡易… […]

[…] 秋月で売られているD級オーディオアンプ3種類を簡易測定で比較してみた 僅か1.24mm超小型なのに高音質。D級アンプPAM8012を使ったオーディオ・アンプの製作 スピーカの周波数特性をスマホで簡単測定 – 測定用マイクロホン(簡易… […]

[…] スピーカの周波数特性をスマホで簡単測定 – 測定用マイクロホン(簡易… […]

[…] スピーカの周波数特性をスマホで簡単測定 – 測定用マイクロホン(簡易… […]