目次

D級アンプとは

デジタル方式のアンプです。通常のアナログ方式のアンプよりも、小型で高効率、低価格という利点があります。また、ほとんどの機能が一つのICに内蔵されているので、比較的、簡単にオーディオ機器を製作することが出来ます。

高効率がもたらす高音質

アンプの効率が高いことで、見た目には想像つきにくいレベルの高音質なオーディオ機器を簡単に製作することが出来ます。通常のコンポのアンプ内には巨大なヒートシンク、トランス、コンデンサが内蔵されており、それらは丈夫な筐体に収められています。これらを無くすことで手軽に手作りアンプが製作できます。

安価に製作できるだけではありません。音質を劣化させる要因も減るので、少ない知識で高音質化が図れます。

出力マージン不要

自作することで、出力マージンが不要になります。市販品の場合、様々な入力機器や出力機器(スピーカ)、視聴環境に対応するために、広範囲の入力レベルに対応する必要があります。出力レベルも広範囲になるので、調整のためのボリューム(可変抵抗器)の感度も高くなり、大きな調整つまみも必要になります。

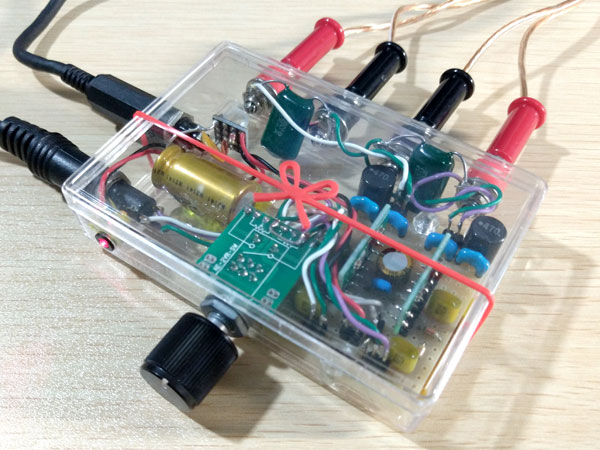

自作品であれば、接続する機器と視聴環境に合わせてアンプの利得を決めることが出来るので、無駄な出力マージンが不要になり、秋月電子通商で販売されている1~2W程度のアンプで(一般家庭において)十分な音量を得ることができます。

また、歪み率は、ボリューム(可変抵抗器)で音量を上げると悪化しますが、音量を下げても悪化します。回路上で利得を設定しておけば、歪み率の小さな領域で視聴することが出来るようになります。

「秋月で売られているD級オーディオアンプ3種類を簡易測定で比較してみた」への4件の返信

[…] 下図は、上から順にA.市販のアンプ(キット)、B.今回の製作品(真空管アンプ)、C.デジタルアンプ(NJU8755V)です。大音量で音楽を楽しむときは市販のAを、ながら聴きには今回のBを、映画などを楽しむときはCを使っています。 […]

[…] コンポ用アンプと自作アンプの設計例https://bokunimo.net/blog/information/1800/ […]

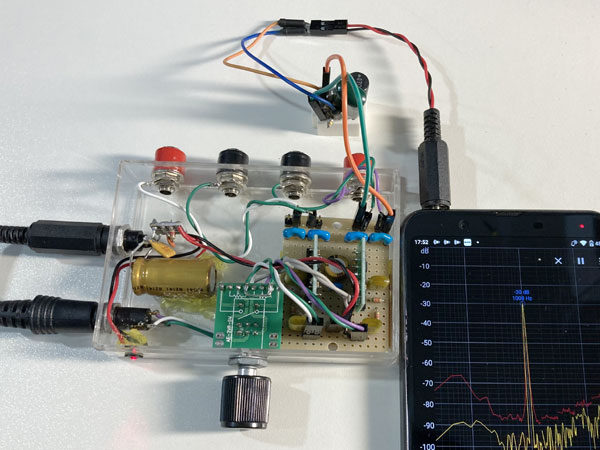

[…] 秋月で売られているD級オーディオアンプ3種類を簡易測定で比較してみた 僅か1.24mm超小型なのに高音質。D級アンプPAM8012を使ったオーディオ・アンプの製作 スピーカの周波数特性をスマホで簡単測定 – 測定用マイクロホン(簡易型)の製作 […]

[…] 秋月で売られているD級オーディオアンプ3種類を簡易測定で比較してみた […]