目次

これまで

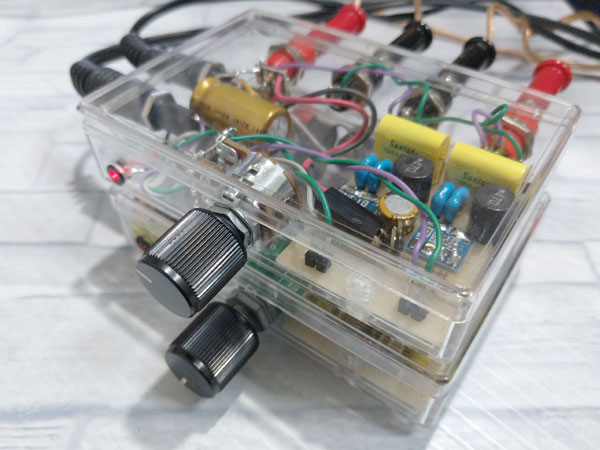

下図のようなD級オーディオ・アンプを自作し、高音質なオーディオ機器を簡単に製作するブログ記事2本と、スピーカの簡易測定について説明してきました。

それぞれの記事は、下記をご覧ください。

実際のコンポ用スピーカに接続する

これまでの記事では、実際のスピーカではなく8Ωの負荷抵抗に接続して特性を確認してきました。ところが、実際のスピーカのインピーダンスは、周波数によって異なり、4Ω~50Ωくらいまで変化するので、負荷抵抗による特性と異なった結果になります。

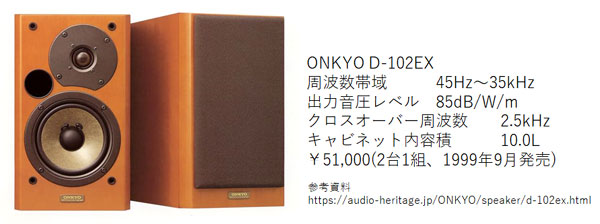

そこで今回は、実際のコンポ用のスピーカに接続して、特性を確認してみました。筆者は、コンポ用スピーカを6組、保有していますが、大型のものは測定しにくいので、今回は小型スピーカの中から最も周波数特性が平坦なONKYO製D-102EXを使用しました。

「秋月で売られている高音質D級オーディオ・アンプ4種類をコンポ用スピーカに接続して、比較してみた」への5件の返信

実に40年前に購入したアンプ付きスピーカーを久しぶりに引っ張り出したところ片側のアンプが壊れていることが分かり,D級アンプで簡単にレストアできないか探していてここに行きつきました.比較で良さそうなPAM8012を組み込んでみたところいい感じで鳴ってくれましたがドラムの音がおかしい感じがしました.調べたところ,説明書に音量に合わせてゲインコントロールが働いているとなっていましたのでこれをOFFにした(インプットコンデンサ2つの隣のチップコンデンサをショートした)ところ格段に音色が良くなりました.スピーカーの容量に余裕がある場合はオートゲインコントロールをOFFにした方が良さそうです.

最後にこのような比較サイトを作っていただきありがとうございました.非常に参考になりました.

コメントしていただき、ありがとうございました。

確かに、PAM8012ので音量を上げ過ぎると、自動利得調整機能の応動が間に合わず、大口径のスピーカの低音に異常をきたすことがありました。とはいえ、普段は気にならないので、すでに半年ほどメインで使用しています。

異音は、一度、経験するとアンプそのものが頼りなく感じると思いますが、いろいろ作ってみて、このアンプが一番、気に入っています。例えば、消費電力が0.05W(PAM8012を2個使用。製作品での実測。音量を上げれば、その分は増える)と小さいので、電気代を気にせずに使えます。

ところで、入力のコンデンサの容量は増強されているでしょうか?

https://bokunimo.net/blog/audio/1901/

もし、未増強だと低音の音域が出にくくなり、それが「おかしい感じ」になっていた可能性も考えられます。ご参考まで。

[…] […]

返信ありがとうございます.入力コンデンサは1μFのポリエステルフィルムコンデンサーに置き換えてあります.もっともスピーカーが5cmと小さい(マランツ ULS-5)なので低音は全く出ませんのでコンデンサ交換は意味があるのか分からないくらいですが.で,感じた違和感は低音ではなくスネアドラムやシンバルのアタック音の抜けの感じと言えばいいでしょうか.明らかに壊れていないもう1台の内臓アンプのスピーカーの方がいい音だったのが同等(高音の伸びはこちらが上)になりましたのでせっかくならばと思った次第です.データシートにもAnti-Saturationがどのレベルで効いてくるのか明記されていないのがこのICの残念なところかと思います.

ありがとうございます。なるほどです。シンバルは原理的に影響が出そうですね。また、5cmの小型スピーカとのことなので、スピーカユニットの感度を意図的(低音を出すため)に低めに設計して、小型化と高音質化の両立を図っている可能性が高そうです。もし、そうだった場合、アンプの所要出力が高くなるので、PAM8012ではドライブ能力不足気味になって、Anti-Saturationに影響するのでしょう。意外と小型スピーカ(低音の出せるタイプ)のほうが、影響を受けやすいのかもしれないですね。私も同じような口径のOntomoスピーカーOM-MF4(音圧83dB)というのを持っているので、機会があれば実験してみようと思いました。